「うちの子、発達検査を受けたほうがいい?」

「発達検査ってどんなことをするの?」

「診断されたらどうすればいい?」

という人に向けて娘が6歳時に東大病院で発達検査を受けた体験談をまとめました。

実は、ぼくも同じように迷っていました。

6歳の娘が東大病院で発達検査を受けることになったとき、最初は 「うちの子、大丈夫かな?」 という不安がありました。

でも、いざ検査を受けてみると 「なるほど、こういうことだったのか!」 という気づきがたくさんありました。

この記事を読んだら分かること

- 発達検査の流れと内容(具体的な検査項目)

- 診断結果と医師のアドバイス(発達グレーゾーンとは?)

- 診断後にとんぬら家が実践したサポート方法

最初は 「発達検査なんて必要?」 と思っていましたが、実際に受けたことで 「娘の特性を理解し、接し方を見直す大きなきっかけ」 になりました。

「発達検査を受けるべきか?」と悩んでいる方に向けて、リアルな体験をもとに情報をお届けします。

この記事を書いた人

- 「発達グレーゾーン」と診断された娘の育児中

- 発達グレー書籍20冊以上読破

- 低出生体重児で産まれた娘と息子のパパ(娘は極低出生体重児)

もくじ

東大病院で発達検査を受けた理由(6歳時)

娘は東大病院で 1200gの極低出生体重児 として生まれました。そのため、東大病院の発達フォローの一環として 2歳、3歳、6歳の発達検査 が案内されました。

3歳の検査では特に問題なしだったので、正直、受けるべきか迷いました。

悩みポイント

- 保育園では「コミュニケーションおばけ」と言われるほどおしゃべり好き

- 通信教育を自らやるような習慣が身に付いていた

- 特に大きな問題は感じていなかった

でも、小学校入学前に発達の特性を知っておくのもいいかもしれない。

このくらいの気持ちで受けたのですが、結果的には受けて正解でした。

東大病院での発達検査(6歳時)の流れ

予約・当日の流れ

- 病院へ予約を取る(病院から案内は届かない)

- 当日は受付&待機(やや待ち時間あり)

- 検査開始(所要時間は約45分)

病院の待ち時間は長かったですが、娘は意外と落ち着いていました。

検査内容

娘が受けた検査は WISC-V知能検査 でした。

5歳0カ月~16歳11カ月 の子どもの知能を測定する個別式の包括的な臨床検査です。検査では、全般的な知能を表す 全検査IQ(FSIQ) と、特定の認知領域の知的機能を示す以下の 5つの主要指標得点 が算出されます。IQおよび合成得点の平均は「100」で、標準差は15です。

- 言語理解(VCI):言語を理解し、表現する能力を評価

- 視空間(VSI):視覚的なパターンを認識し、それを操作する能力を測定

- 流動性推理(FRI):新しい問題に対して論理的に考え、解決する能力を評価

- ワーキングメモリ(WMI):情報を一時的に保持し、操作する能力を測定

- 処理速度(PSI):視覚的な情報を迅速かつ正確に処理する能力を評価

これらの指標を総合的に分析することで、子どもの得意・不得意や発達の傾向を把握し、適切な支援や教育方針を検討する際の重要な手がかりとなります。

親は検査に同席することができません。娘は緊張するかと思いきや、検査後に「楽しかった♪」とウキウキだったので拍子抜けしてしまいました。

娘、めっちゃノリノリで検査受けてたね。

おしゃべりしすぎて、検査の人が笑ってたよ。

欧米か!

発達グレーゾーンの診断結果と医師説明【実体験】

検査から2週間後、検査結果を受け取るために東大病院を訪れました。まずは検査の様子を説明してくれました。

検査時の様子

「おねがいします」と挨拶をし、一人で検査室に入り受検することができました。どの課題にも興味を示し「できるよ!」と意欲的に取り組んでいました。課題の途中で話し始め、注意が逸れてしまっことが多くありましたが、「これをやろう」と声かけすると課題に注意を向けることができました。筆記作業が求められる課題では集中して取り組む様子が見られました。最後は「ありがとうございました」と礼儀正しく挨拶をしてくれました。

そして診断結果表を渡されます。

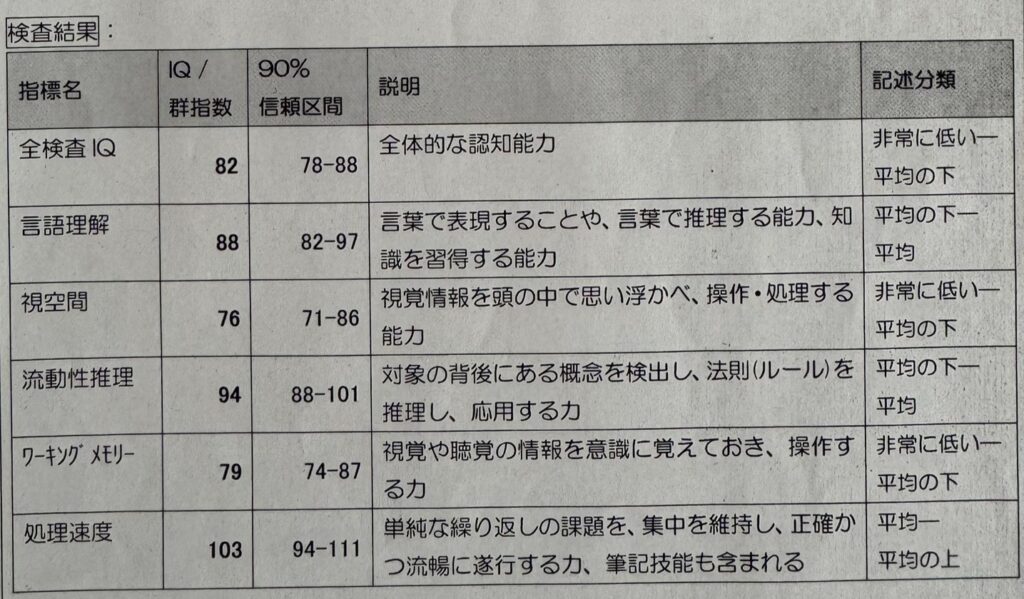

診断結果表(実際の記載)

知的水準

全検査IQ値82(誤差も考慮すると78-88)より、全体的な知的発達は同年齢の平均と比較して「非常に低い一平均の下」の水準に位置すると考えられます。それぞれの指標を見ると、く処理速度>が強く、く視空間><ワーキングメモリー>が弱い特徴が見られました。

認知の特性

・最も高かったのは、素早く正確に作業をする力で、本人の中で得意とする力です(処理速度103)。 書き写しの作業は年齢相応にできていました。ルールに沿って集中して素早く取り組む力があると考えられます。

・次に高かったのは、言葉で理解したり、問題を考える力です(言語理解88、流動性推理94)。概ね年齢相応の水準にありました。語いの知識の習得や、直観的な推理ができていることがうかがえました。

・頭の中でイメージして考えたり、情報を覚えておく力は、苦手な領域と考えられます(視空間76、ワーキングメモリー79)。細かい情報に注意を向けることや、同時に複数の作業をすることの苦手さが見られました。

まとめ

今回の検査の結果、全体的な発達は同年齢平均よりもややゆっくりとした水準ですが、年齢相応の領域もあり得意不得意がうかがえました。そのため、何かつまずきが見られた際はそれらの特徴に合わせた対応をしていけるとよいと思います。

決められたルールに沿って取り組んでいくことが得意です。そのため、事前にやり方を分かりやすく伝えると力を発揮しやすいと思います。何を、どうやって、どこまでやるのか分かると集中して取り組みやすくなると思います。一方で、記憶が求められる活動では必要な情報を忘れてしまいやすいかもしれません。そのため、大事な情報は書いておくなどして、いつでも確認できるようにしておくとよいでしょう。新しいことにも意欲的に挑戦する様子が見られたため、今後も様々な経験を通して、得意な力を伸ばしていけるとよいと思います。

心理検査は受検者のコンディション等が結果に影響を及ぼし、各得点は多少の変動性があります。そのため、今回の結果の数値1つ1つが絶対的なものではありません。これらのことを踏まえ、総合的に慎重に解釈をしていくことが必要です。

どこが得意で不得意かが分かって、その対策についてもアドバイスをもらえてよかった!

発達グレーゾーンの医師からの説明

医師から診断結果表を受け取り説明がありました。結果は 「発達グレーゾーン」 。

ポイント

- 療育が必要なレベルではない

- ただし、環境によっては困る場面が出てくるかもしれない

- 衝動性・こだわりの強さが目立つ

- 小学校で困ることがなければ病院へ行く必要なない

保育園では「率先して元気よく挨拶をしてみんなの模範になっている。」と言われるほど礼儀正しいのに、まさかの診断に驚きました。

驚きましたが、話を聞くと納得する部分もありました。「落ち着きがない」「中々覚えられない」「こだわりが強い」みたいな気になるところはあったのです。

先生の前ではおとなしかったけど、家じゃめっちゃしゃべるしね。

それが“特性”ってことなんだろうね。

クセがつよいぃ。

診断を受けた後の変化と対応

診断を受けて変わったこと

診断を受けたことで、ぼくたち親の気持ちに変化がありました。

「なんでこの子はこうなんだろう?」と思う場面が、「こういう特性なんだ」と理解できるようになった のです。

例えば、こだわりが強く、同じ手順でないと機嫌が悪くなることがありました。以前は「わがまま?」と思っていましたが、診断後は「本人が安心する環境を整えればいいんだ」と考え方を変えました。

家庭で取り入れた工夫

- スケジュールを明確にする(見通しを持たせる)

- 叱り方を工夫する(感情的にならず、具体的に伝える)

- 得意を伸ばす(通信教育を続けさせた理由にもつながる)

この工夫を取り入れたことで、娘のストレスが減り、家庭でのトラブルも少しずつ減りました。

対応を変えたら前より育児が楽になったね。

特性を理解できたのが大きいかも。

まとめ:発達検査を受けるか迷っている親へ

「発達検査を受けるべきか?」 は、親としては悩むところだと思います。

今回、ぼくたちは 「受けてよかった」 と思いました。

なぜなら、診断を受けたことで、娘の特性を理解し、家庭での関わり方を見直すことができたからです。

「発達グレーゾーン」は病気ではなく、その子の個性のひとつ 。

検査を受けるかどうかは家庭の判断ですが、「この子の特性を知るためのヒント」として受けるのはアリかもしれません。

『発達グレーゾーン』を初めて知る機会になったし、特性が分かって怒る回数減ったよね。

そうそう!親が理解していれば、子どもも安心できるもんね。